労働者派遣法の改正で派遣先企業は何をしなければならない?

2020年4月1日に改正労働者派遣法が施行されました。

この法改正によって、派遣先企業はどのような措置を講じなければならないのか、改正労働者派遣法の基本部分をおさえつつ確認していきましょう。

労働者派遣法の改正で何が変わるのか

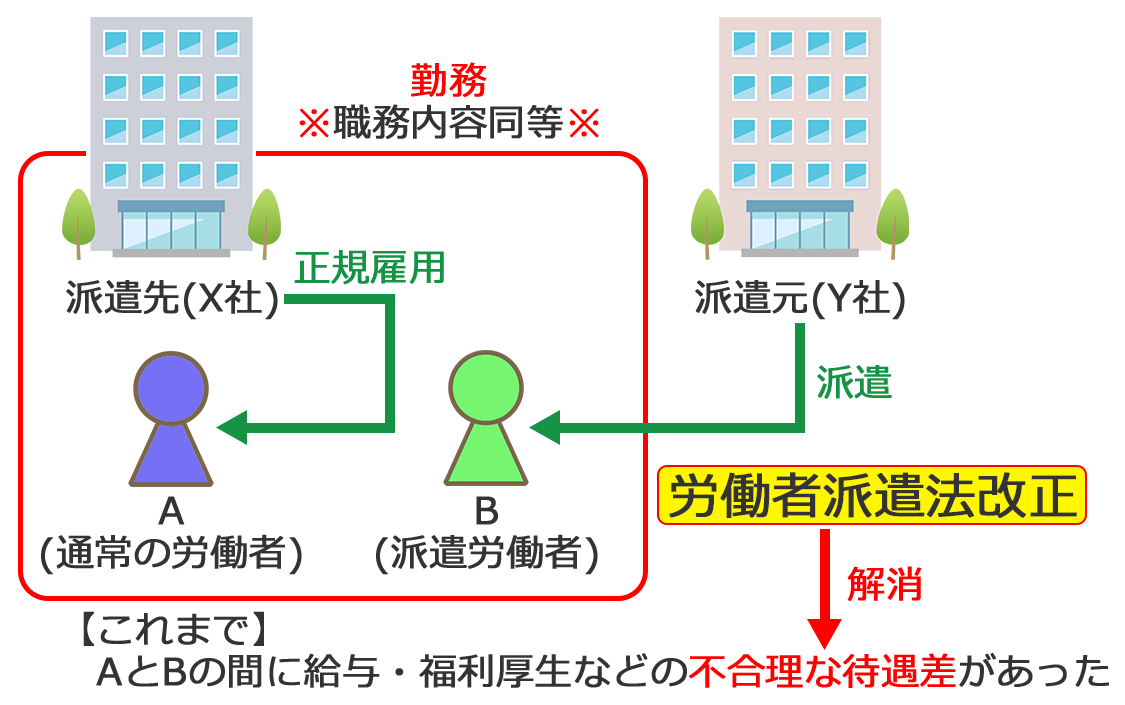

労働者派遣法は「派遣労働者」と「派遣先の労働者」との不合理な待遇差を解消する派遣労働者の同一労働同一賃金を目指すために改正されました。

この待遇差を解消するために、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式を用いて派遣労働者の待遇を確保することが義務化されました。

派遣先均等・均衡方式

通常の労働者(上図のA)と派遣労働者(上図のB)の待遇を均等・均衡にする方式になります。

均等待遇

次の2つが同じ場合には差別的扱いを禁止する。

①職務内容(「業務内容」と「責任の程度」)

②職務内容・配置の変更範囲

均衡待遇

次の3つを考慮して不合理な待遇差を禁止する。

①職務内容

②職務内容・配置の変更範囲

③その他の事情の相違

労使協定方式

労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は「労働者の過半数を代表する者」)と派遣元事業主との間で労使協定を締結し、労使協定に基づいて待遇を決定する方式です。

ただし、労使協定に適切な内容が定められていない場合などは【均等・均衡方式】が適用されます。

どちらの方式を採用するのかについて

【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のどちらの方式を採用するのかについては派遣元企業が選択することになります。

また、労使協定を締結している場合は、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を定めることもでき、一部の社員(例:勤続年数○年未満)は【労使協定方式】を採用し、残りの社員は【均等・均衡方式】を採用することも可能です。

(ただし、手続きの量が増えてしまいます。)

では、実際に派遣先企業は何をしなければならないのかを確認していきましょう。

法改正によって派遣先企業が新たにしなければならないこと

比較対象労働者の待遇情報の提供《労働者派遣法 第26条第7~10項(新設)》

労働者派遣契約を締結するためには、派遣元に対して派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者(※1)の賃金等の待遇に関する情報(※2)を提供しなければなりません。

※1:比較対象労働者《労働者派遣法 第26条第8項より》

「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるもの。その他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。

【比較対象労働者の選定方法】

(厚生労働省・都道府県労働局『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』より)

派遣先が次の①~⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定します。

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

② 「職務の内容」が同じ通常の労働者

③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者

(派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されている)

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

※2:待遇に関する情報

【派遣先均等・均衡方式】と【労使協定方式】のどちらを採用しているかによって派遣先が提供する待遇に関する情報は変わります。

(厚生労働省・都道府県労働局『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』より)

【派遣先均等・均衡方式】の場合

派遣先は、次の①~⑤の情報を提供します。

① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 比較対象労働者を選定した理由

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容

(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

【労使協定方式の場合】

派遣先は、次の①・②の情報を提供します。

① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練

② 給食施設、休憩室、更衣室

情報提供の方法は書面の交付等により行わなければならず、交付した書面等の写しを

労働者派遣が終了した日から3年を経過する日まで保存しなければなりません。

(情報提供の書面の雛形が厚生労働省のホームページにあるので参考にして下さい。

ページ中程の『パンプレット・リーフレット・マニュアル』→『派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法第30条の3)について』→『比較対象労働者の情報提供の例)』

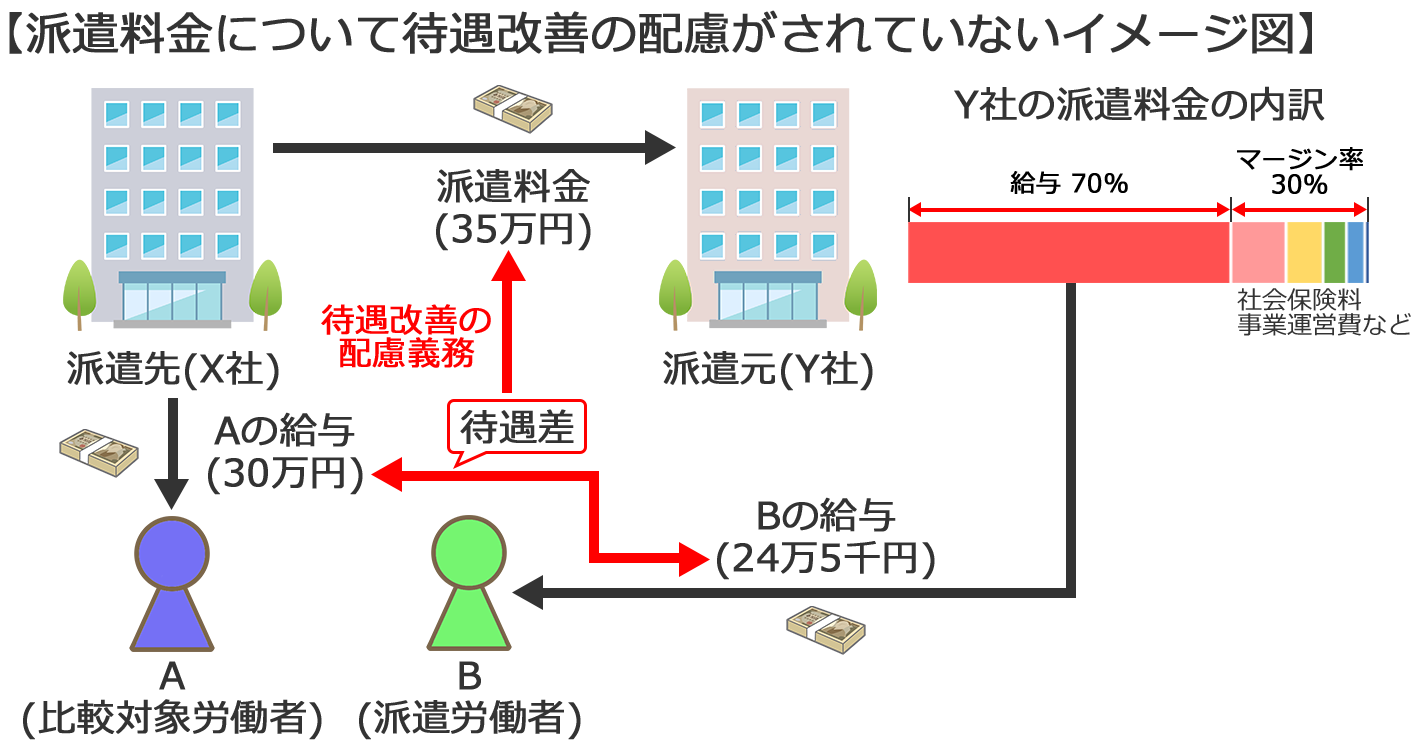

派遣料金の配慮義務《労働者派遣法 第26条第11項(新設)》

【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】によって、派遣社員の待遇が改善されるように派遣料金を配慮しなければなりません。

教育訓練の実施《労働者派遣法 第40条第2項(改正)》

通常の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、当該派遣労働者が既に業務に必要な能力を有している場合等を除き、派遣労働者に対しても教育訓練を実施する等必要な措置を講じなければなりません(※3)。

※3

改正前:配慮しなければならない。

改正後:必要な措置を講じなければならない。

福利厚生施設を利用する機会を与える《労働者派遣法 第40条第3項・第4項(改正)》

通常の労働者が利用する『給食施設・休憩室・更衣室』については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません(※4)。

※4

改正前:与えるように配慮しなければならない。

改正後:与えなければならない。

派遣先が設置・運営し、通常の労働者が利用している『物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設等』の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません(※5)。

※5

改正前:必要な措置を講ずるように努めなければならない。

改正後:必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

派遣先管理台帳の記載事項の追加《労働者派遣法 第42条第1項他(改正)》

派遣先管理台帳に記載するべき事項が追加されました。

- 協定対象派遣労働者であるか否かの別

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

まとめ

今回は、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法の

- 派遣労働者の待遇を決定するための方式

- 派遣先企業が何をしなければならないのか

について解説しました。

この他にも今回の法改正によって『裁判外紛争解決手続(行政ADR)』の規定が整備されました。

ただし、こちらは派遣労働者が派遣元・派遣先に対して待遇の改善など救済を求めやすくなるように整備されたものですので、施行に備えて派遣労働者の待遇について就業規則等を整えていれば起こり得ない問題です。

比較対象労働者の選定・情報提供の書面の作成・就業規則の変更などお悩みのことがございましたら、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

関連ページ

・労働者派遣法の改正で派遣元は何をしなければならない?

・働き方改革法の成立で何が変わる?(2018年7月6日、働き方改革法施行)

・パワハラを行う社員への対応(2020年6月、改正法施行予定)