爆サイ・Google口コミ営業妨害の対処法

企業への悪質口コミは営業妨害になる?

インターネット上での口コミは、現代の企業経営において顧客獲得の重要な要素となっています。しかし、一方で事実に反する悪質な口コミや、故意に企業の信用を貶めるような投稿が問題となるケースも増加しています。このような悪質な口コミは、単なる批判を超えて「営業妨害」という犯罪行為に該当する可能性があります。

営業妨害(威力業務妨害・偽計業務妨害)とは

営業妨害には、刑法上「威力業務妨害罪(刑法第234条)」と「偽計業務妨害罪(刑法第233条)」の2つの類型があります。威力業務妨害罪は、脅迫や暴力などの威力(※1)を用いて他人の業務を妨害する行為です。一方、偽計業務妨害罪は、人を欺いたり勘違いさせたりして業務を妨害する行為を指します。特にインターネット上では、虚偽の情報を事実のように装って拡散する偽計業務妨害罪が問題となることが多いのが実情です。これらの罪は、それぞれ3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

※1:(法律用語としての)威力

人の意思の自由を制圧するに足りる勢力。物理的暴力に限らず、地位、権勢を利用した威圧的行為も含まれる。(有斐閣『法律用語辞典第4版』より引用)

営業妨害(偽計業務妨害)に該当する口コミの3要件

営業妨害に該当する口コミには、3つの要件があります。まず、「①虚偽の事実に基づく投稿で人を騙したりしていること」が重要です。例えば、「この店で食中毒になった」「衛生管理がずさんで保健所から指導を受けている」といった事実無根の内容を投稿する行為は、偽計業務妨害に該当する可能性が高いでしょう。さらに、こうした投稿が「②実際に企業の業務に支障をきたす程度に達していること」も必要です。具体的には、売上の減少や顧客離れ、採用活動への悪影響などが挙げられます。また、「③投稿者に故意があること」も要件となります。

名誉毀損と営業妨害の違い

悪質な口コミを巡る法的トラブルでは、「名誉毀損」という言葉もよく耳にします。営業妨害と名誉毀損は密接に関連しますが、法律上の性質は異なります。そのため、同じ口コミ投稿でも、内容や影響によって名誉毀損にのみ該当する場合、営業妨害にのみ該当する場合、または両方に該当する場合があります。両者の違いを理解することで、企業としては、どちらの法的根拠で対処するかよって、とるべき手続きや請求できる損害の範囲が変わってくるため、適切な判断が必要です。

【保護する対象(保護法益)の違い】

- 名誉毀損

人や企業の社会的な評価(評判や名声)を守ることを目的としています。 - 営業妨害

企業の円滑な事業活動そのものを守ることを目的としています。

【事実の真偽の扱い】

- 名誉毀損

書き込まれた内容が「真実」であっても、それが企業の社会的評価を下げるものであれば成立する可能性があります。

※一部例外規定がありますが、本コラムのメインテーマでないため省略します。 - 営業妨害(偽計業務妨害)

書き込まれた内容が「虚偽」であることが成立の前提となります。

【求められる結果の違い】

- 名誉毀損

社会的評価が低下する「危険」が生じただけで成立し、必ずしも具体的な損害の発生は必要ありません。 - 営業妨害

実際に業務が妨害されるという「結果」の発生が基本的に必要とされます。ただし、偽計業務妨害罪は「妨害のおそれ」があれば足りると解する判例・学説も一部ありますが、実務上は実際の業務妨害が認められることが多いです。

【親告罪と非親告罪】

- 名誉毀損

親告罪のため、被害者が告訴しなければ起訴されません。 - 営業妨害

非親告罪のため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。ただし、実務上は被害者の申告がきっかけになることが多いです。

これらの判断は、事案の具体的な内容によって変わるため、弁護士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

名誉毀損は「社会的評価の低下」が要件であり、私企業の財産的損失は直接問われません。一方、営業妨害は「業務の妨害」という経済的被害が焦点です。したがって両罪は併存し得るものの、「事実の公共性・公益性・真実相当性」等の名誉毀損の違法性阻却事由が認められても、営業妨害としては違法となる場合があります。

削除依頼が可能な口コミの判断基準

悪質な口コミに対処する第一歩は、その口コミが法的に削除可能かどうかを正確に判断することです。すべての否定的な口コミが削除対象となるわけではありません。なぜなら、消費者には正当な批判や意見を表明する権利があり、プラットフォーム側もこれらの権利を尊重しているからです。したがって、企業経営者としては、感情的にならず冷静に口コミの内容が法的な削除要件に該当するのかを分析することが重要です。

法的に問題のある口コミの特徴

法的に問題のある口コミには、以下のような明確な特徴があります。これらを理解することで、企業経営者として適切な判断と迅速な対応が可能になります。

- 虚偽事実の断定的な摘示

最も問題となるのは、事実に反する内容を断定的に記載する投稿です。例えば、「この店は客の食べ残しを使い回している」「賞味期限切れの材料しか使っていない衛生的に最悪の店だ」「この会社は反社会的勢力と関係がある」といった裏付けのない断定表現が該当します。さらに、実際には起こっていない食中毒や異物混入を事実として記載する投稿も、企業の信用を著しく傷つけるため、信用毀損罪(刑法第233条)や偽計業務妨害罪に問われる可能性が高いといえます。 - 個人への人格攻撃や尊厳侵害

企業や従業員の人格を否定するような表現も法的問題となります。具体的には、「店長は詐欺師だ」「従業員は犯罪者だ」といった根拠のない人格攻撃が該当します。また、特定の個人を名指しして「店員の〇〇(実名)は窃盗で逮捕された過去がある」のように、たとえ内容が事実であっても、公共の利害に関わらない個人の前科や私生活に関する情報を暴露する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性が極めて高いのです。 - プライバシー侵害や個人情報の不正暴露

従業員の住所や電話番号を無断公開したり、「社長の自宅は〇〇(住所)で、家族構成は~」のような私生活情報を晒す行為は、明らかな個人情報保護法違反であり、危険を惹起する悪質な行為です。このような投稿は、被害者の安全に直接的な脅威をもたらすため、緊急性の高い対処が必要となります。 - 脅迫的表現や犯罪予告

「営業を続けるなら、店に火をつけてやる」「近いうちに店に行って従業員を痛い目に遭わせてやる」「潰してやる」といった脅迫的な内容や犯罪行為を予告・示唆する投稿は、威力業務妨害罪や脅迫罪に該当する明白な犯罪行為です。これらは直ちに警察へ相談すべき事案であり、企業の安全確保の観点からも最優先で対処する必要があります。

加えて、「障害者は雇うな」のような差別的表現も社会的許容限度を超える言辞として問題視されます。差別的表現については、刑法上の犯罪となるケースは限定的ですが、社会的に許容されず、民事上の不法行為やガイドライン違反となることが多いです。

これらの特徴を複数満たす口コミは、権利侵害が認められやすく、削除成功率が高まることから、迅速な法的対応を検討すべきでしょう。

単なる批判意見との区別方法

正当な批判意見と違法な誹謗中傷を区別することは、企業経営者にとって重要なスキルです。正当な批判は、具体的な体験に基づく事実の指摘や、改善を求める建設的な意見が中心となります。

例えば、「接客態度が悪かった」「料理の味が期待と違った」といった主観的な感想は、原則として削除対象にはなりません。一方で、「この店は反社会的勢力と関係がある」「食材を使い回している」といった事実に反する断定的な表現は、明らかに問題があります。また、投稿の目的も重要な判断材料です。企業の改善を促す目的であれば正当な批判とみなされやすいのですが、単純に企業の評判を落とすことだけを目的とした投稿は悪質性が高いといえるでしょう。企業としては、こうした区別を適切に行い、対応の優先順位を決めることが効率的な対処につながります。

悪質な口コミの削除方法

情報流通プラットフォーム対処法について

2025年4月1日に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」、通称「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」が施行されました。これは従来の「プロバイダ責任制限法」を改正したもので、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などの問題に対処するため、大規模なSNSや掲示板などのプラットフォーム事業者に新たな義務を課す法律です。

そして、総務省は、2025年4月30日にGoogleを、2025年5月30日に爆サイを、大規模特定電気通信役務提供者と指定しました。これにより以下の措置を取ることがGoogleや爆サイに義務が課されることとなり、従来より削除請求のハードルが少し下がりました。

- 削除申出窓口の整備・公表(情プラ法第23条)

被害者が容易に削除申請できるよう、電子的な手段を含む申出方法を整備し、公表することが義務付けられました。これにより、従来は削除要請の方法が分かりにくかった問題の改善が見込まれます。例えば、専用のフォームを設置したり、申請手順を明確に示したりするなど、被害者にとって利用しやすい窓口の提供が求められます。 - 削除申出への対応体制の整備(情プラ法第24条・第25条)

侵害情報調査専門員を選任し、申出に対する調査を適切に行う体制を整えることも必須となりました。この専門員は、法律的知識や情報の分析能力を持った人材である必要があります。 - 削除申出に対する判断・通知(情プラ法第26条)

申出を受けた日から原則として14日以内に、送信防止措置(削除など)の可否を申出者に通知することが義務付けられました。これまでは対応期間が明確でなかったため、被害者が長期間不安な状態に置かれることがありましたが、この規定により迅速な対応が期待できます。 - 削除基準の策定・公表(情プラ法第27条)

送信防止措置を講じる際の基準を策定し、公表しなければなりません。これにより、どのような場合に投稿が削除されるのかが明確になり、利用者にとっても予測可能性が高まります。 - 発信者への通知(情プラ法第28条)

情報の削除を行った場合、その旨および理由を発信者に通知することも義務となります。これにより、発信者側も自分の投稿がなぜ削除されたのかを理解でき、不当な削除に対して異議を申し立てる機会を得ることができます。 - 実施状況の公表(情プラ法第29条)

毎年、削除申出の受付状況や対応状況などを公表することが求められます。これにより、対応の透明性が高まり、社会的な監視も可能になります。

爆サイの削除依頼手続きの流れ

爆サイ(爆サイ.com)は、地域に密着した掲示板として多くの利用者がいますが、その匿名性の高さから、企業や店舗に対する根拠のない誹謗中傷や過激な書き込みの温床となりやすい側面も持っています。経営者の皆様にとって、爆サイでの誹謗中傷は深刻な問題となることがあります。しかし、適切な手続きを踏むことで、違法性の高い投稿を削除することは可能です。

爆サイの書き込みを削除依頼するには、原則として爆サイへの会員登録(アカウント作成)とログインが必要です。以前は非ログインでも依頼可能な場合がありましたが、現在はログインが必須となっています。

まず、爆サイのサイトにアクセスし、右上にある「ログイン」を選択し、「新しいアカウントを作成」から名前・メールアドレス・パスワードを入力して新規会員登録を行います。

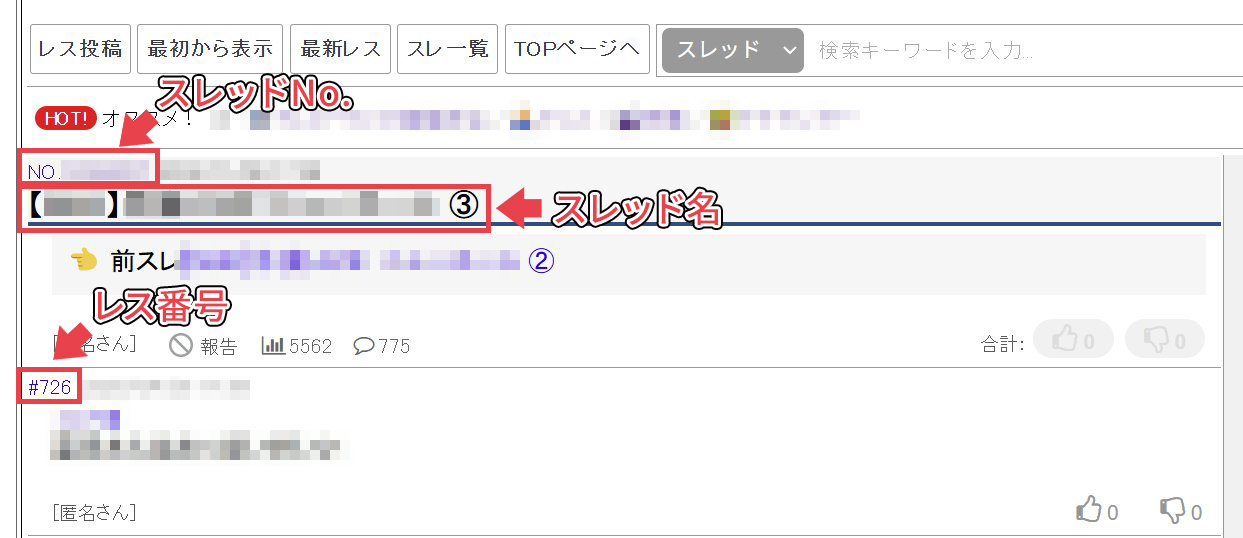

アカウント作成後、削除依頼したい書き込みのあるスレッド(掲示板)を開き、その書き込みの「レス番号」を確認します。レス番号とは、各書き込みに付与されている固有の番号のことで、スレッド内で何番目の投稿かを示しています。

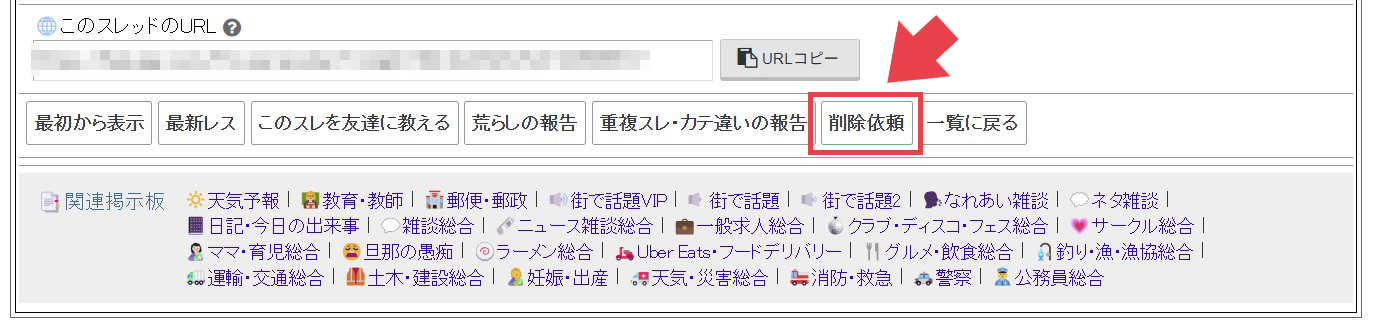

次に、そのスレッドの下部または専用ページにある「削除依頼」フォームにアクセスします。

削除依頼フォームには、以下の情報を明確に記載することが重要です。なお、スレッド下部の「削除依頼」からアクセスすると「スレッドNo.」「スレッドタイトル」は自動で入力されます。

- レス番号

削除を希望希望するレス番号を入力します。注意すべきこととして、1回の申請で削除できるレスは1つだけとなっています。削除したいレスが複数あるならば、レスごとに申請をしなければいけません。ただし、スレッド全体が悪意のある口コミ・誹謗中傷となっている場合は、レス番号を「0」と入力することでスレッド全体の削除依頼をすることもできます。 - 通報区分

下記の中からどちらか該当する方を選択します。(「業者からの宣伝」「連続投稿」「カテゴリー違い」については、基本的に誹謗中傷案件では選択しない項目のため、説明は省略します。)

個人情報の記載:自分の氏名・住所・電話番号・メール等が投稿されている場合に選択します。

その他:悪意のある口コミ・誹謗中傷等が投稿されている場合に選択します。 - 削除理由

具体的にどのような権利侵害があるのかを詳細に説明します。750文字の文字数制限があります。記入内容の注意点については次項で詳しくご紹介します。

削除理由は、単に「不快だから」「嫌だから」といった主観的な理由ではなく、「事実と異なる内容で名誉を毀損している」「個人を特定できる情報が掲載されている」など、客観的な理由を具体的に記載することが重要です。また、該当する法律(名誉毀損罪、プライバシー権の侵害など)に言及すると、削除される可能性が高まります。

また、言葉遣いについても、削除を「依頼」する立場であることを忘れず、感情的な表現は避け、冷静かつ丁寧な書き方を心がけることが大切です。攻撃的な表現や脅迫めいた文言は、かえって削除を遠ざける結果になりかねません。

|

【記入例】 当該投稿は、事実と異なる内容であり、〇〇株式会社(以下、「当社」と言います。)の信用を著しく損なうものです。投稿によって当社のサービス利用者から問い合わせが相次ぎ、業務に支障が出ています。名誉毀損に該当するため、削除を求めます。 |

注意点として、削除依頼は一度に大量に送ったり、同じ内容の依頼を何度も繰り返したりすることは避けましょう。運営側から悪質なユーザーとみなされ、アカウントが凍結されたり、今後の依頼を受け付けてもらえなくなったりする(いわゆる禁止リスト入り)リスクがあります。また、削除判断には時間がかかるため、焦らず結果を待つ姿勢も必要ですが、目安とされる72時間を大幅に過ぎても反応がない場合は、一度だけ状況を問い合わせてみるのも良いでしょう。

スレッドそのものが企業や個人への誹謗中傷を目的としているなど、スレッド全体の存在自体が問題である場合もあります。先ほど、少し説明しましたが、このような場合、スレッド全体の削除を依頼することも可能です。スレッド全体の削除を依頼する場合は、レス番号に「0」を指定します。これにより、そのスレッドの最初の書き込み(スレッドタイトルを含む)から全ての書き込みの削除を求めることになります。

ただし、スレッド全体の削除は個別の書き込み削除に比べてハードルが高く、相当な理由がない限り受け入れられにくい傾向があります。そのため、スレッド全体が明らかに違法な内容(例:組織的な名誉毀損、プライバシー侵害の集合体)である場合や、スレッドの目的自体が違法である場合など、明確な法的根拠を示す必要があります。

そのため、まずは問題のある個別の書き込みを着実に削除していくことが現実的な対応となるケースが多いです。

Google口コミの削除対応策

Googleの口コミ機能(※Googleマップ上で表示される店舗の評価・レビュー機能)は、多くの消費者が店舗選びの参考にする重要な情報源です。しかし、時として事実に反する悪質な口コミが投稿され、企業の評判に深刻な影響を与えることがあります。

【Googleビジネスプロフィールからの報告】

最も簡単で迅速な対処方法は、Googleビジネスプロフィール(※旧Googleマイビジネス)の管理画面から問題のある口コミを報告することです。この機能を利用するには、まず自社のGoogleビジネスプロフィールのオーナー権限を取得する必要があります。オーナー権限を取得後、管理画面から該当する口コミを選択し、「不適切なクチコミを報告」ボタンをクリックします。報告理由としては、「スパム」「利害に関する問題」「冒とく」「人種差別、ヘイトスピーチ」などから適切なものを選択します。ただし、この方法による削除は、必ずしも削除が保証されるわけではありません。また、これまでは、削除の可否について詳細な理由説明がないことも多かったですが、情プラ法の施行により「削除申出に対する判断・通知」が義務付けられたことから、次に説明する専門的な手続きなどを採る際に、削除が認められなかった原因を検討することになります。

【Legalヘルプページによる専門的削除申請】

より詳細で専門的な削除申請を行う場合は、GoogleのLegalヘルプページを活用します。このページでは、法的な権利侵害を詳しく説明し、削除の根拠を具体的に示すことができます。申請には、侵害されている権利の種類(名誉毀損、営業妨害など)、具体的な被害内容、該当する法的根拠などを詳細に記載する必要があります。特に重要なのは、口コミの内容がどのような法律に違反しているかを明確に示すことです。例えば、虚偽の事実に基づく投稿であれば偽計業務妨害罪、企業の社会的評価を不当に貶める内容であれば名誉毀損罪などを根拠として挙げることができます。この手続きは法的知識を要するため、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。

営業妨害による損害賠償請求の進め方

悪質な口コミを削除できたとしても、それまでに失われた売上や毀損されたブランドイメージは元には戻りません。削除はあくまで被害の拡大を防ぐための「応急処置」であり、受けた損害を回復するためには、投稿者を特定して「損害賠償請求」を行うという、より踏み込んだ法的措置を検討する必要があります。

投稿者を特定する「発信者情報開示請求」

インターネット上で匿名で投稿された誹謗中傷の投稿者を特定するには、「発信者情報開示請求」という法的手続きを行います。この手続きは、情報流通プラットフォーム対処法に基づくもので、段階的に進めることになります。まず、投稿が行われたサイト(爆サイやGoogle口コミなど)に対して、投稿者のIPアドレス(※インターネット上の住所のような識別番号)などの情報開示を求めます。この際、投稿内容が明らかに違法であることを証明する必要があります。次に、取得したIPアドレスから、投稿時に使用されたインターネットプロバイダ(※インターネット接続サービスを提供する事業者)を特定し、そのプロバイダに対して契約者情報の開示を求めます。ただし、プロバイダは通常、裁判所からの命令がない限り個人情報を開示しません。そのため、多くの場合、発信者情報開示請求の訴訟を提起する必要があります。

請求できる損害の範囲と相場

投稿者の特定ができた場合、以下のような損害について賠償請求が可能です。まず、精神的損害に対する慰謝料があります。企業の場合、個人と比べて慰謝料の金額は高く設定される傾向があり、50万円から100万円程度が相場とされています。次に、売上減少などの財産的損害です。ただし、口コミ投稿と売上減少の因果関係を証明することは容易ではありません。そのため、具体的な数値データや顧客からのキャンセル連絡などの証拠収集が重要になります。さらに、投稿者特定のためにかかった弁護士費用の一部や発信者情報開示請求の裁判費用などについても、相当因果関係がある範囲で請求できる可能性があります。ただし、認められる弁護士費用は損害額の1割程度にとどまることが多いのが実情です。また、悪質性が特に高い場合は、懲罰的な意味合いで通常より高額な慰謝料が認められることもあります。企業としては、損害賠償請求にかかる費用・時間・回収可能性を総合的に判断し、請求の可否や、請求する場合の具体的な方法(交渉か訴訟か)を慎重に決定することが重要です。

ネットの誹謗中傷・営業妨害は弁護士へ相談を

インターネット上の誹謗中傷や営業妨害に関する問題は、法的な専門知識なしに適切に対処することは困難です。また、対応を誤ると、かえって炎上が拡大したり、企業の信用がさらに低下したりするリスクもあります。

弁護士に相談すべき理由とメリット

弁護士に相談することで得られるメリットは多岐にわたります。

まず、投稿内容が法的にどのような問題があるかを正確に判断できます。単なる批判意見なのか、それとも名誉毀損や営業妨害に該当するのかを適切に見極めることは、その後の対応方針を決定する上で極めて重要です。

また、削除請求や損害賠償請求などの法的手続きを適切に進めることができます。特に、裁判所への仮処分申立てや発信者情報開示請求などは、法的な専門知識と実務経験が不可欠です。さらに、弁護士が代理人として対応することで、企業経営者自身が直接的な交渉や手続きに関わる必要がなくなり、本業に集中できるというメリットもあります。加えて、弁護士からの通知や警告は、投稿者に対して強い心理的プレッシャーを与えることができ、任意での削除や謝罪につながる可能性が高まります。

顧問契約でリスクを最小化

企業経営において、インターネット上での風評被害は予期せぬタイミングで発生することがあります。そのため、問題が発生してから弁護士を探すのではなく、事前に顧問契約を結んでおくことをおすすめします。顧問弁護士がいることで、問題発生時に迅速な対応が可能となります。また、日常的な法的相談を通じて、風評被害を未然に防ぐための対策を講じることもできます。例えば、社内のSNS利用ガイドラインの策定や、従業員教育の実施、危機管理マニュアルの作成などです。さらに、顧問契約により法的サービスの費用を抑えることができる場合も多く、長期的な視点では経済的メリットも大きいといえます。特に、複数の拠点を持つ企業や、消費者向けのサービスを提供している企業にとって、顧問弁護士の存在は重要なリスクマネジメントの一環となります。

まとめ

企業経営において、インターネット上の悪質な口コミは深刻な経営リスクとなり得ます。特に爆サイやGoogle口コミなどの影響力の大きいプラットフォームでの誹謗中傷は、迅速かつ適切な対処が不可欠です。

まず重要なのは、投稿内容が単なる批判意見なのか、法的に問題のある営業妨害や名誉毀損に該当するのかを正確に判断することです。虚偽事実の断定的摘示、人格攻撃、プライバシー侵害、脅迫的表現などが含まれている場合は、法的措置を検討すべきでしょう。

次に、2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、Googleや爆サイなどの大規模事業者には削除申出への迅速な対応が義務付けられました。これにより、従来よりも削除請求が認められやすくなっています。

しかし、削除だけでは根本的な解決にはなりません。悪質な投稿により実害を被った場合は、発信者情報開示請求を通じて投稿者を特定し、損害賠償を求めることも重要な選択肢となります。

こうした一連の法的手続きは専門的な知識と経験を要するため、早期の段階で弁護士に相談することが成功への近道です。また、日頃から顧問弁護士との関係を築いておくことで、問題発生時の迅速な対応と予防策の構築が可能になります。

爆サイ・Google口コミによる営業妨害や風評被害でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

- ネット誹謗中傷特設サイト

- 誹謗中傷対策!企業が知るべき情プラ法

- 爆サイの書き込み削除|弁護士が方法を解説

- Google口コミの名指し被害対策法

- 【病院・歯医者・クリニック向け】悪質なGoogle口コミの削除・発信者情報開示請求

- 社員の不適切なネット書き込みと企業の対処法